介護休業制度等-個別周知・意向確認の重要性

令和7年4月1日施行の改正育児・介護休業法のうち、介護関連に関する記事になります。

事業主は、家族介護に直面した旨を申し出た労働者に対して、介護休業や両立支援制度等を個別に周知し、労働者の制度利用に関する意向を確認することが義務付けされました。

先行して義務付けされていた、育児に直面した際の個別周知、意向確認と同様の義務となります。

令和3年度の厚生労働省の委託調査によると、介護や看護を理由とした離職者の5割強の方が「両立支援制度の個別周知」があれば仕事を続けられたと思う、と回答しています。事業主と労働者の間の面談(または書面交付)で早期に丁寧な対話を取ることがいかに重要であるかを示している調査結果だと思います。

今回の義務付けで、事業主が周知すべき項目は、大きく下記の3項目となります。

①介護両立支援制度等

②申出先(例えば、総務課、社長直接など)

③介護休業給付金

②は自社の組織体制から明確に即答できる、また③も雇用保険制度からの給付金であることから、説明イメージはつくと思います。

では、①はいかがでしょうか。

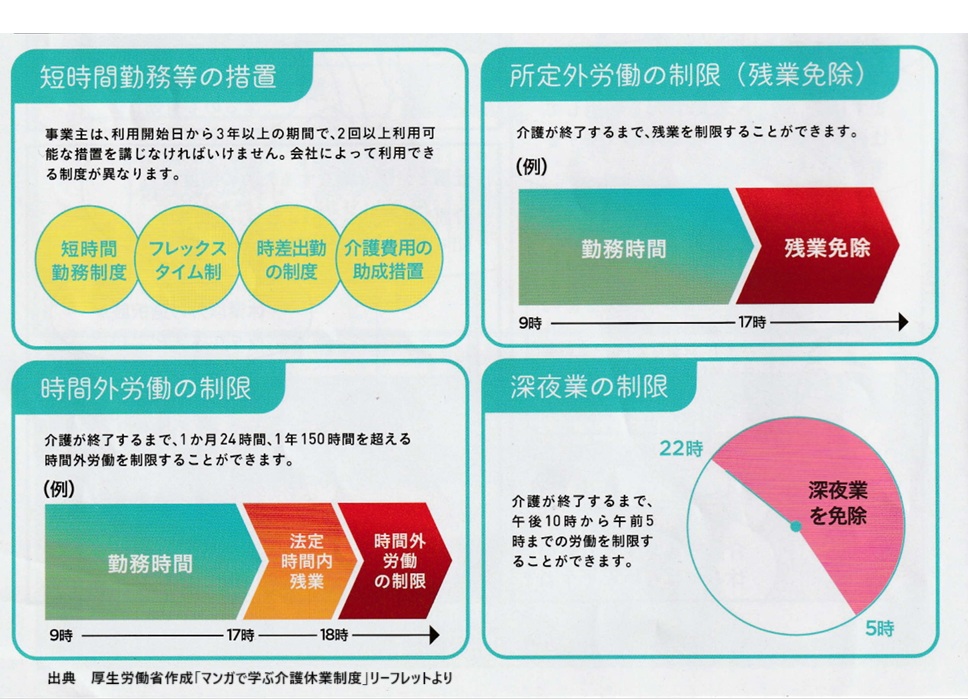

いざ、事業主の方が説明するにはちょっと自社の状況を整理しなければ、説明に苦慮する事項かと思います。例えば、「介護休業」、「介護休暇」はもちろん、「所定外労働の制限」、「時間外労働の制限」などを説明していく必要があります。また、育児と同様に柔軟な働き方を可能とする両立支援策も事業主が講じておく必要もあります。

育児にしても、介護にしても、制度は似ているけれども、いろいろな制度名称があって、何だか複雑、面倒で分からないというのが正直なところではないでしょうか。そこは是非ご相談ください。賃金計算(賃金規程)の関係個所も含めて、総合的にご相談に応じます。

経済産業省では、2030年には介護をしながら働く労働者は318万人に達すると予想していますので、どの事業所におかれましても、介護と仕事の両立支援も積極的に取り組んでいくべき事項です。